【コンテンツマーケティングを成功させるノウハウVol.2】失敗事例から見るオウンドメディアの成功ポイント

こんにちは、コンサルティングチームです。本ブログでは、全4回に分けてコンテンツマーケティングを成功させるためのノウハウを紹介していきます。

第2回目である今回は、失敗事例から見るオウンドメディアの成功ポイントをご紹介いたします。

貴社のコンテンツは、今このような現状ではありませんか?

- 自社サイトにコラム記事をアップしている

- 資料DLフォームを作成した

- メールマガジンも定期的配信している

コンテンツは運用しているが、オウンドメディアとしては、機能していないとも呼べる状態...ここではよくある失敗している5つのケースをもとにして、注意すべきポイントを説明していきたいと思います。では、さっそく本題に入りましょう。

section.1:目的やゴールが不明確...

オウンドメディアに限らず、この目標とゴールが曖昧な状態で、「まず、コンテンツを作ろう」「とにかく行動しよう」といったように、ゴールや目的、その要因について意識せずにオウンドメディアをスタートしているケースがあります。

そもそも、BtoBマーケティング活動を行う上で、最も重要な事項とはなんでしょう?

営利を目的とする企業にとって「マーケティング」を日本語で言い換えると"売れる・売れるための仕組み作り"と定義されることが多く、多くの企業にあてはまります。

マーケティングの最終目的を「市場を創造すること」=「売上の創出」であるとした場合、KGIは、売り上げ金額になり、そのための中間指標となるKPIとして、商談数や、MQL数などが挙げられます。マーケティングの最終プロセスをセールス(営業)が担っている場合は、マーケティング活動の最終目的は「売上に貢献すること」となります。

会社全体としての活動目的が、「エンゲージメントを高めること」とした場合は、その活動によって生み出される価値を、売り上げ換算値として算出して評価できるようすることが必要です。

▼目標とゴールについて

目標がKGIであり、KGIに辿り着くための過程を数値で表したのがKPIとなります。本来、KPIとは業績を評価するための指標であり、マーケティング戦略、各目標を評価するための手法として、1992年に発表されたバランス・スコアカードが基本になっています。

目標 KPI:Keep Performance Indicator(重要業績評価指標)

ゴール KGI:Key Goal Indicator(重要目標達成指標)

▼KGI・KPIのイメージ

KGI:前年対比120%の売り上げ

KPI−1:コラムサイトへの訪問者数を月◯人増やす

KPI−2:新規リードを1,000人獲得する

KPI−3:商談率を2倍にする

▼オウンドメディアにおけるKPIとは?

では、オウンドメディアのKPIとはどのようなものになるでしょうか?目的別のKPIイメージとして3つの事例をご紹介いたします。

1)目的:企業や商品・サービスの認知拡大。ファン化。

→その場合のKPI例:PV、UU、SNSのシェア数、コメント数など

2)目的:新規リード獲得。潜在的な見込み顧客の発掘。

→その場合のKPI例:PV、UU、資料DL数、問い合わせ数、メルマガ会員、セミナー申込み数、など

3)目的:自社の人事のための採用につなげたい。

→その場合のKPI例:PV、UU、応募人数、採用率、採用コストなど

▼まとめ

目的とする理由(Why)と評価(How)をひもづけて、目標値に向けて、どれだけのマーケティング投資すれば到達可能かを予測して、目標値に届かない場合は、どの課題があるかを見つけ、部門や個人単位にブレイクダウンし、実行計画として落とし込んでいくことが重要です。

section.2:顧客のターゲットが設定できていない...

「デジタルマーケティングを推進せよ」という号令を受けて、とにかくWEBマーケティングを始める企業はまだまだ多く存在します。ターゲットを設定をする前に、とにかくコンテンツを作成して集客しようとする会社も少なくありません。

▼オウンドメディア立ち上げ時の失敗事例

SNSと連携して読み物コンテンツ(コラム記事)を大量に用意して集客数(新規来訪者数)を増やしたものの、ターゲットにしている顧客がほとんど存在しなかった。

せっかくコンテンツを作成しても、これでは、商談には繋がりません。コンテンツマーケティングを考える際に基本的な原理原則として私が大事にしているフレームワークがあります。

Who:「誰に」をターゲットに

What:「何を」をコンセプトとして

How:「どのように」に届けるか

シンプルでいて、強力な基本メソッドです。現状を整理するための思考法として、どのような戦略にも適用できる万能なフレームワークです。

まず最初に、「誰に」を考えるうえで、ペルソナの定義が重要です。「ペルソナ(persona)」とは、サービス・商品の典型的なユーザー像のことで、マーケティングにおいて活用される概念です。

ペルソナを考えるときには、「最も商品・サービスを購入してほしいメインターゲット」をイメージします。この場合、2つの考え方があります。

1つ目は、ロイヤルカスタマー像を整理していく方法

2つ目は、新たなターゲット層の属性を抽出する方法(メイン顧客と異なる属性を持つ人たちに新規ビジネスを展開したい場合)

自社の状況に合わせて、ペルソナを検討してみましょう。

B2Cのペルソナは、「個人情報」のみですが、B2Bでのペルソナは、「企業情報」と「個人情報」の2つを設定します。また、B2Bでは企業情報として、その方の役割や業務上の目的がとても重要な要素になります。

▼事例:ペルソナ(BtoB)シート

企業情報 | |

企業規模 | |

所在地 | |

業界・業種 | |

売上 | |

主な業務内容 | |

購入プロセスによる役割 | |

業務上の目標(短期:1-6ヶ月) | |

業務上の目標(短期:7-12ヶ月) | |

業務上の課題・悩み | |

個人情報 | |

氏名 | |

年齢 | |

職業・役職 | |

年収 | |

学歴 | |

移住地 | |

家族構成 | |

性格 | |

休日の過ごし方 | |

最近の悩み事 | |

情報収集デバイス | |

利用メディア、アプリ | |

よく見るTV、雑誌、Webサイト | |

趣味 | |

支出の多い分野 | |

よくある購入動機 |

▼まとめ

ペルソナの設定をもとに、ユーザーの悩み別に記事をリライトすることで集客数を上げることができます。また、ターゲットユーザーを掘り下げ、どういった業務課題に悩んでいるのか?どういった業務目標があるのか?を元にして、SEOキーワードの選定を行い、コンテンツのテーマ設定を行うことができます。

section.3:顧客の検討フェーズに合わせたコンテンツ設計ではない...

カスタマージャーニーという考え方をご存じでしょうか?簡単にいうと、実際のお客様の購入までの行動ステージを図式化して、ステージ毎の顧客ニーズと、必要コンテンツを見える化していくものです。オウンドメディアを運用する際に、ターゲットがどのような遷移をするのかといったカスタマージュニーマップを設計することが有効です。

ペルソナの「AS IS 現状」に対して、ペルソナの「To Be あるべき姿」にたどりつくための道筋に対して、コンテンツを用いて、次の行動ステージに態度変容する橋渡しを行うことができるようになります。

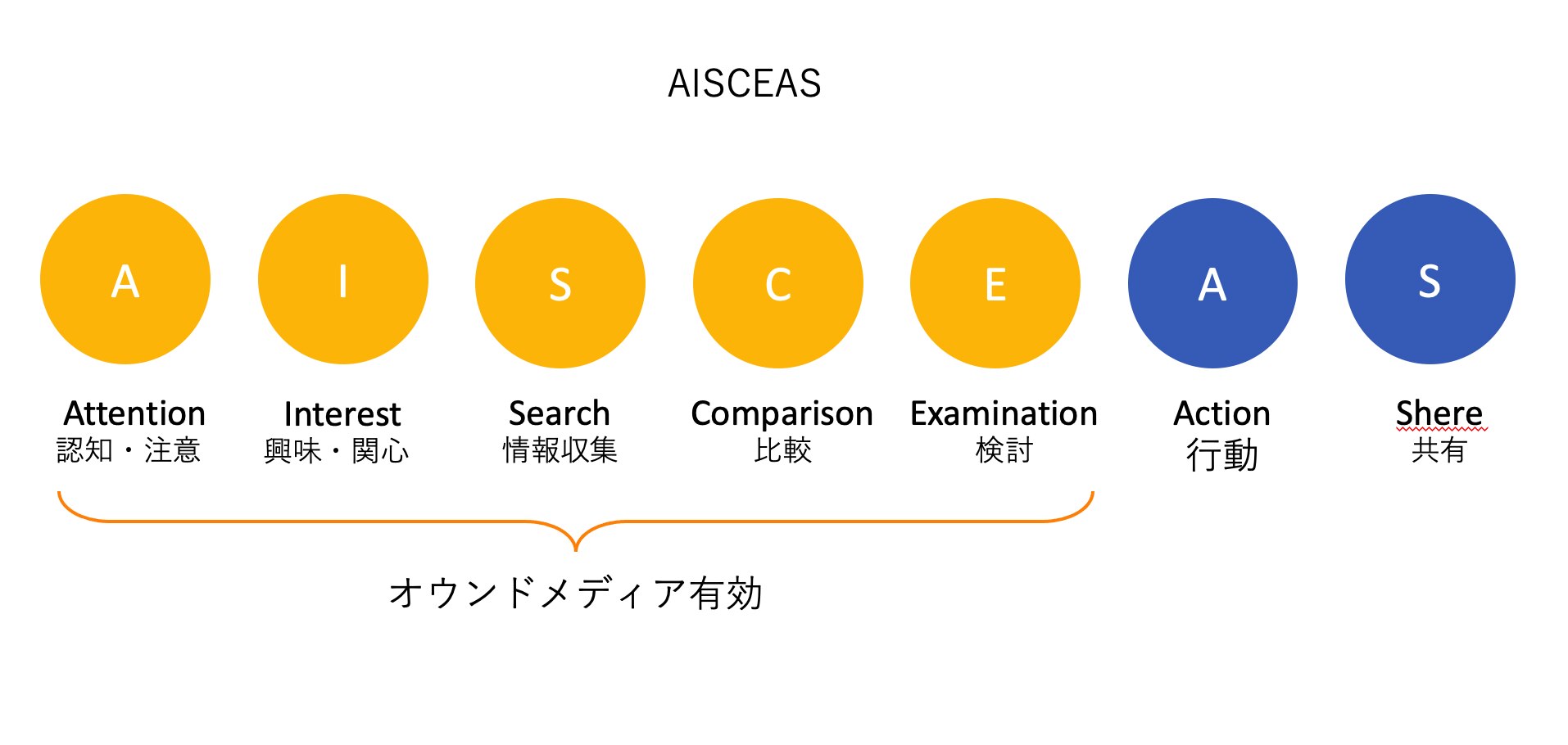

近年では、AISCEASという購買行動プロセスが用いられることが多いです。購買行動プロセスの「行動」の一歩手間「比較、検討」では、購買を促すコンテンツ提供を行い、「注意」「関心」「報収集」など、顧客ステージにあった情報(コラム記事や、事例紹介)を検討し、コンテンツ設計を行ったうえで、実行計画を検討する流れが良いでしょう。

ペルソナ設計、ユーザーの遷移行動、カスタマージャーニーを考え、顧客行動プロセスにあった適切なコンテンツを設置することが重要です。

・

section.4:コンテンツがSEOキーワード考慮されていない状態...

コンテンツ設計を行ったうえで、コンテンツを制作したにも関わらず、まったく集客できていないオウンドメディアをよく目にします。オウンドメディアは、自然検索でいかに集客できるかが成功のカギになりますので、SEOが不可欠です。

つまり、SEOが意識されていないオウンドメディアは、ほぼ失敗します。

いくつかSEO対策がありますが、その中でも最も重要なのが、「titleタグ」です。検索上位表示して欲しいキーワードが、titleタグに盛り込まえれていないと、検索エンジンでヒットしません。つまり、ターゲットユーザーが、検索窓でどういうキーワードで入力しているのか?をキーワード調査して、その文字情報(Query)を、titleに盛り込む必要があります。

本コラム記事のタイトル「失敗事例から見るオウンドメディアの成功ポイント」を、例として考えてみましょう。

本タイトルの場合なら、下記のような複数の検索ニーズのあるキーワードによる集客ができます。

- 「オウンドメディア 成功」

- 「オウンドメディア 失敗事例」

- 「オウンドメディア 事例 成功 ポイント」

このように、オウンドメディアでは良質なコンテンツ作りだけではなく、顧客がどのようなキーワードで検索しているのかを意識することが必要不可欠です。具体的な手法としては、キーワードプランナーや、サジェストツールでのキーワード調査をおこない、コンテンツタイトルに必要な文字情報を洗い出すと良いでしょう。

section.5:社内リソース不足で、新しいコラム記事が投稿できていない...

オウンドメディアが失敗する理由として運用体制が曖昧だったことが原因で、コラム記事の投稿が止まってしまうというケースがあります。継続して更新しつづけるためには、初期段階での運用体制づくりが非常に重要です。

▼オウンドメディア運営で必要なメンバー

①Webディレクター

Webサイト、ページの構造や全体のクリエイティブ調整など、Web制作に知見のあるディレクターがプロジェクト全体の管理を行います。デジタルマーケティングの知見がない場合は、マーケターやコンサルと協力して、リード育成に向けてのコンテンツ設計を行います。自社に適任者が不在の場合は、Web制作会社への外注や、実績のある派遣社員と契約を行うのも手でしょう。

②Webコンテンツディレクター

オウンドメディアに追加するコンテンツを企画・編集を行います。ライターへの指示出しやリライト、過去記事の修正などをおこないます。ライターとのスケジュール調整なども行います。

③コピーライター

コンテンツ企画を元に、文章作成行う担当です。多くの企業では社内スタッフに兼務で書かせるのではなく、内部の専属ライターに依頼したり、外部のライターに発注を行っています。コンテンツ企画は社内で行い、ライティングは外注するなどして、スムーズな量産体制にすることをおすすめします。

④Webマーケター・Webコンサル(コンテンツマーケティング支援)

デジタルマーケティングを行う上で、非常に重要な存在となるのが、Webマーケターの存在です。リード育成に向けての、オウンドメディアの全体設計や、コンテンツの効果測定など、Webマーケターの役割があります。トリプルメディア戦略も含めて、コンテンツマーケティングとしての効果最大化を狙うためには、Webマーケティング企業へ外注してコンサルティングしてもらうのも良いでしょう。

次回、ブログ記事について

本ブログでは、全4回に分けてコンテンツマーケティングを成功させるためのノウハウを紹介していきます。

次回は、オウンドメディアの立ち上げにあたり、自然検索からの流入獲得に向けてどのような準備が必要か?SEOの基礎値知識からタグや構造化についてなどオウンドメディア制作における注意点や、ポイントをご紹介いたします。

MA移行企業必見!

Account Engagementへの

移行時につまずかないポイント

本ホワイトペーパーでは、Account Engagementへ乗り換えを決めてこれから移行方法を検討していく企業様向けに、スムーズな移行をしていただくためのポイントをご紹介いたします。

\詳細はこちらをクリック/